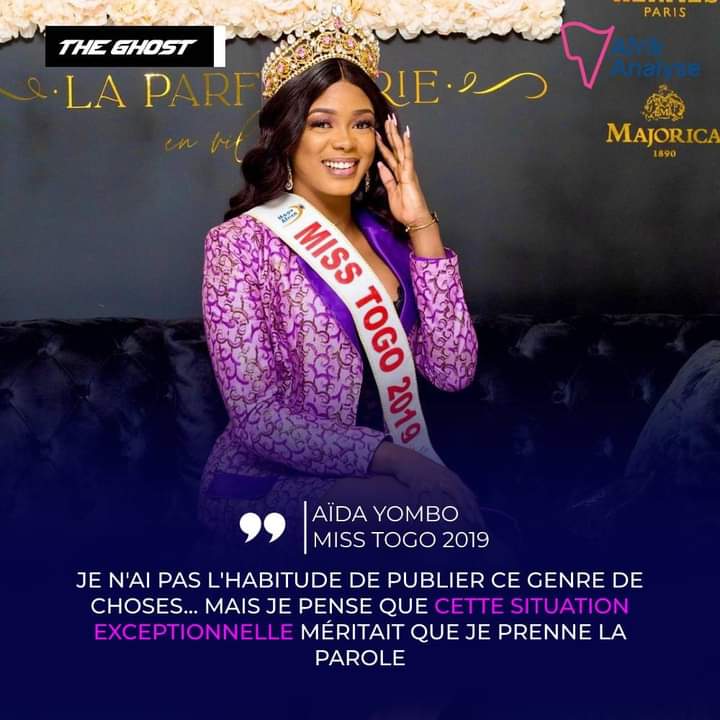

Alors que les crises politiques s’enchaînent et que la défiance d’un pouvoir de contrebande s’installe, le pouvoir presque soixantenaire du Togo, comme tant d’autres régimes dits démocratiques mis à l’épreuve de la GenZ, semble prisonnier d’un paradoxe : un peuple lucide mais résigné.

La reconstruction nationale ne viendra ni d’un homme providentiel ni d’un parti, mais d’une réhabilitation morale du citoyen et du sens du bien commun.

Un combat sans posture

Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Cette conviction n’a rien d’un slogan : elle est la boussole de ceux qui refusent de céder à la résignation politique et morale. Dans un Togo où la fatigue civique semble parfois gagner les esprits, il reste essentiel de rappeler que la dignité d’un peuple commence par la dignité de ses citoyens.

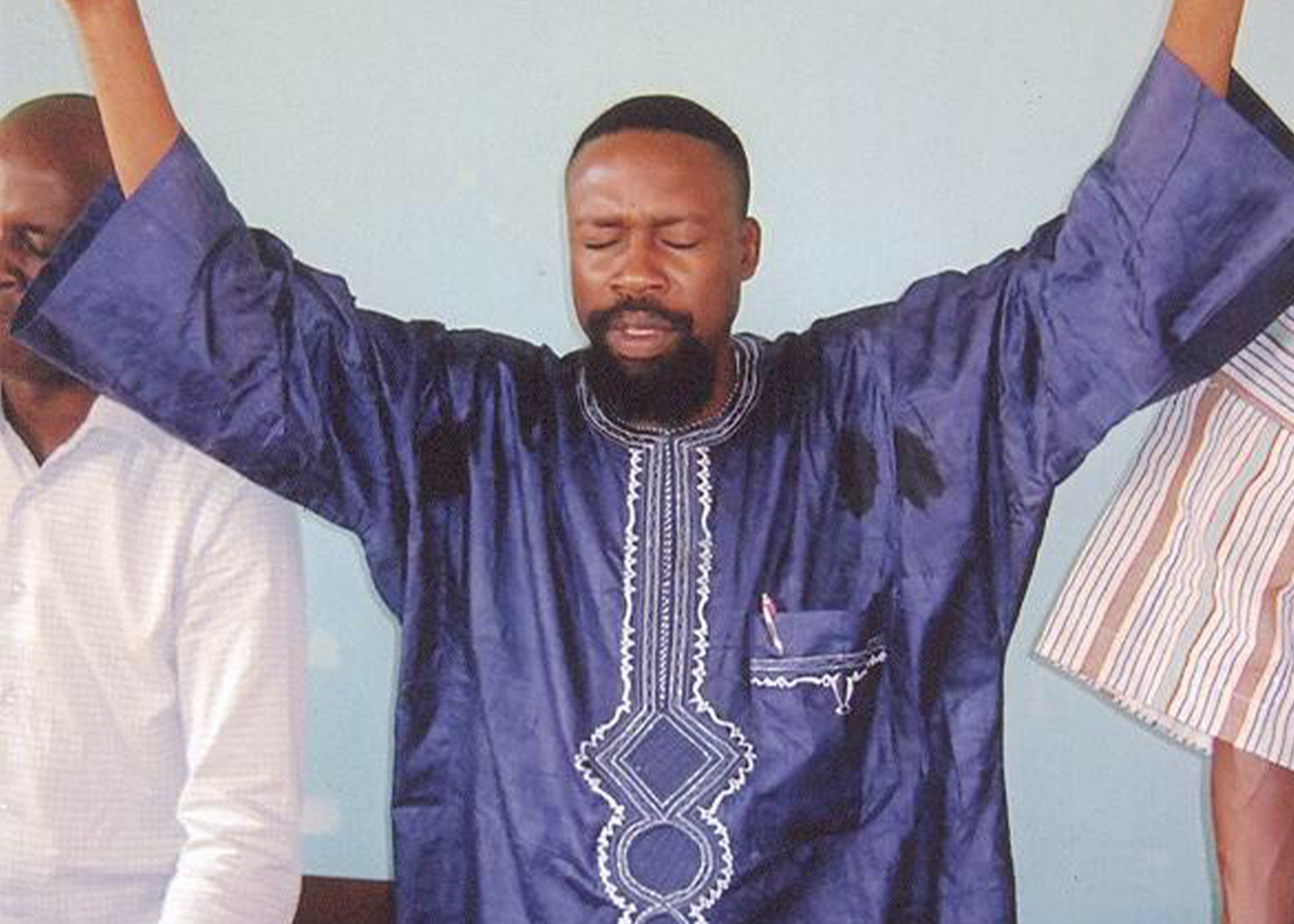

Je n’ai rien à prouver. Mon engagement n’est ni une quête d’applaudissements ni un calcul de positionnement. Je ne suis ni opposant, ni mouvancier. Je suis simplement Citoyen même si d’autres veulent que je reste un citoyen. Un Citoyen Proposant, c’est-à-dire un homme qui choisit d’agir, de réfléchir, de dire: non par intérêt, mais par devoir. Le devoir de refuser l’injustice, la compromission et la médiocrité morale dans la gestion de la chose publique.

Ni opposant, Ni unirant : simplement Citoyen Proposant

La citoyenneté véritable ne s’enferme pas dans la bipolarité ou la multipolarité politique. Elle transcende les camps et les clivages. Le vrai patriotisme n’est pas de soutenir aveuglément un pouvoir, ni de s’opposer systématiquement à tout ce qu’il fait. Il est dans la recherche constante du bien commun, dans l’exigence de justice, de transparence et de vérité.

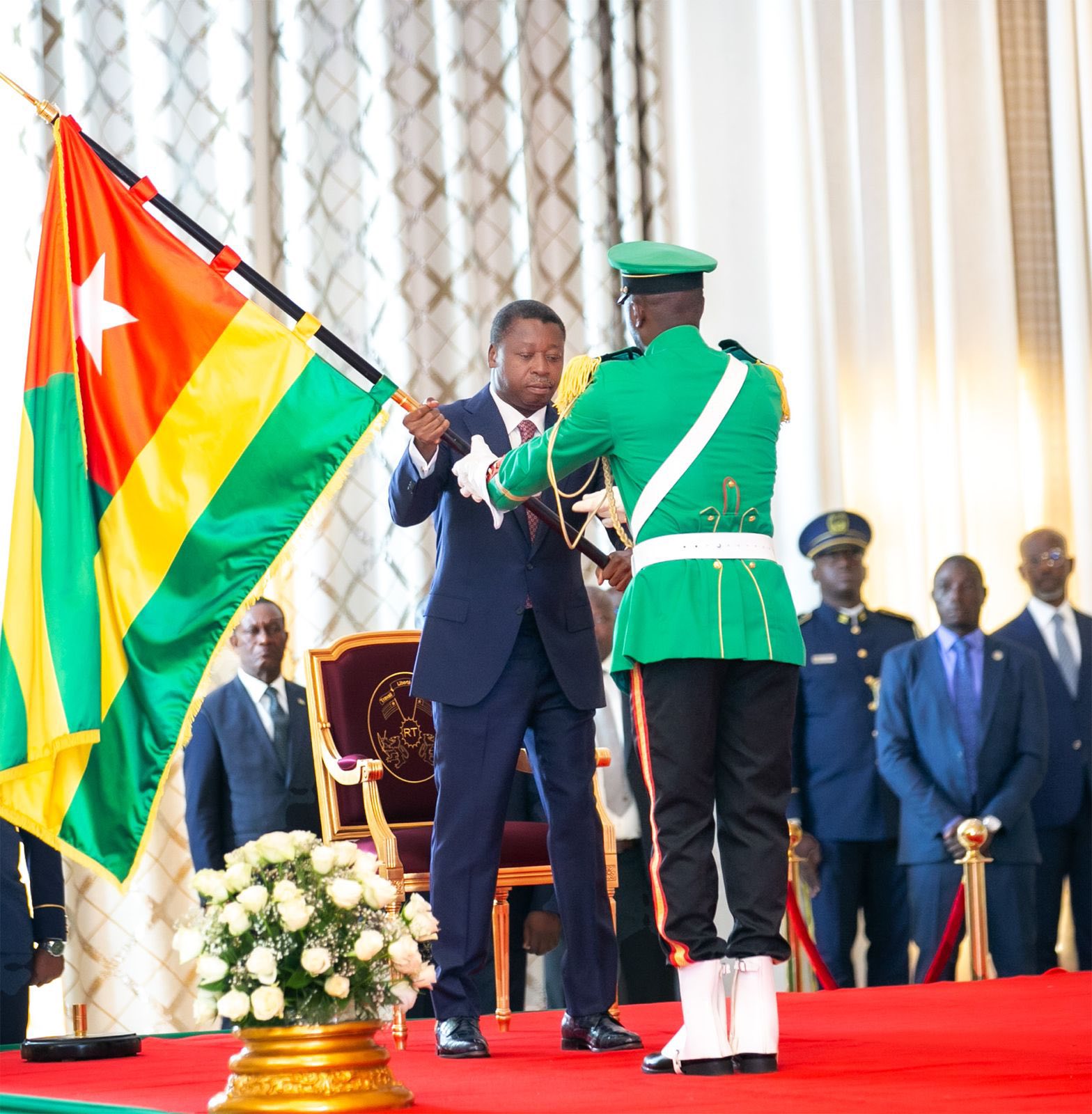

Le Citoyen lucide n’a pas besoin de drapeau partisan pour défendre sa patrie. Son appartenance, c’est la République ; sa loyauté, c’est la vérité. Être Citoyen, c’est interroger l’ordre établi sans esprit de destruction, mais avec la ferme volonté de bâtir un Togo où le mérite et l’éthique priment sur la soumission et les faveurs.

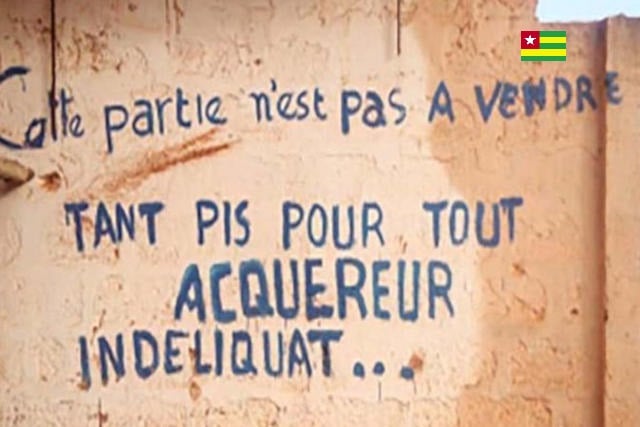

Cette posture dérange, car elle ne s’achète pas. Elle n’entre pas dans le jeu des allégeances ni dans la logique des calculs. C’est une position exigeante, mais salutaire. Le Citoyen Proposant, dans le tumulte des passions politiques, incarne la conscience morale d’une société : celle qui rappelle que la République ne se mesure pas à la force des slogans, mais à la solidité des valeurs.

Le pouvoir et la servitude

Dans toute société, le pouvoir se nourrit du consentement de ceux qu’il gouverne. Il prospère sur l’habitude, sur la peur, sur la lassitude. Les citoyens, souvent sans s’en rendre compte, finissent par entretenir eux-mêmes ce qu’ils dénoncent : la servitude devient volontaire, la soumission se maquille en prudence, la peur en sagesse. Ainsi s’installe la domination la plus subtile : celle que le peuple tolère, parce qu’il a cessé de croire qu’il pouvait s’en libérer.

Il ne s’agit pas ici d’un appel à la révolte, mais à la conscience. La démocratie n’est pas un état de fait, mais un effort permanent. Elle exige la vigilance du Citoyen, la responsabilité de chacun face à la dérive possible du pouvoir. Lorsque le peuple se tait, la vérité s’étiole, et la peur devient la langue officielle.

Un peuple libre n’est pas celui qui a obtenu le droit de voter, mais celui qui ose questionner le pouvoir, même lorsqu’il en bénéficie. La démocratie se meurt moins par les excès du pouvoir que par le silence des consciences.

La morale publique, une urgence nationale

Aucune réforme, aucune stratégie de développement, aucun plan de modernisation ne peut réussir sans une base morale solide. La première réforme à entreprendre est intérieure : elle concerne la conscience citoyenne et l’éthique publique. Car qu’est-ce qu’un État sans morale, sinon une entreprise de prédation légalisée ?

La décadence d’une nation ne commence pas par la corruption financière, mais par la corruption des âmes. Lorsque le mensonge devient habitude, la compromission un art, et la dignité un luxe, la République n’est plus qu’un théâtre où chacun joue un rôle sans y croire.

La morale publique n’est pas une vertu naïve : elle est un instrument de gouvernance. Elle seule permet de restaurer la confiance, de redonner sens à la justice et à l’autorité. Là où l’éthique est absente, les institutions s’effondrent, et les discours deviennent des masques.

Le courage du refus

Il faut le dire clairement : refuser la compromission n’est pas de l’arrogance, mais du courage. Le compromis, lui, est nécessaire à la vie démocratique ; il suppose le dialogue, l’écoute et la recherche d’un terrain d’entente. La compromission, au contraire, détruit le sens de la justice, car elle substitue l’intérêt personnel à la vérité. Entre ces deux attitudes, se joue la frontière entre l’honneur et la déchéance.

Nous devons apprendre à dire non, même lorsqu’il est plus facile de dire oui. Non aux avantages qui asservissent. Non aux amitiés qui obligent au silence. Non aux fidélités qui humilient la raison. Ce refus n’est pas une rébellion : c’est une affirmation. Celle de notre humanité, de notre dignité et de notre foi en la justice.

Penser les conséquences au lieu de panser

Toute décision que nous prenons, qu’elle soit politique, sociale ou personnelle, a des conséquences. Gouverner, c’est d’abord anticiper les effets de ses choix sur autrui. Trop souvent, les dirigeants prennent des décisions en pensant à l’immédiat, sans mesurer les blessures qu’elles infligent au corps social. La politique ne peut se réduire à une gestion de l’urgence ou du calcul ; elle doit redevenir un art du discernement, fondé sur la mesure et la responsabilité.

Une nation juste est celle où chaque Citoyen, chaque fonctionnaire, chaque responsable public se demande : “Que provoquera mon acte sur les autres ?” Cette simple question, si elle devenait réflexe, transformerait nos institutions plus sûrement que n’importe quelle réforme constitutionnelle de contrebande.

Être Citoyen, c’est aussi être humain. Dans l’espace public, il nous faut conjuguer la fermeté des principes et la douceur de la compassion. La sympathie reconnaît la dignité de l’autre ; l’empathie en partage la peine. Ces deux vertus sont la matrice d’une politique véritablement humaine. L’efficacité sans humanité est tyrannie ; la fermeté sans compassion est brutalité. Une “cinquième”République qui oublie l’humain devient une machine froide où le pouvoir se dévore lui-même.

Cultiver cette humanité, c’est rappeler que la politique n’est pas qu’une affaire de stratégie, mais de cœur. Et qu’un État qui perd le sens du cœur finit toujours par perdre celui de la justice.

Le Togo que nous voulons

Le Togo que nous voulons n’est pas un rêve naïf. Il est possible, à condition de le vouloir avec persévérance, patience et intégrité. Ce pays a besoin d’hommes et de femmes debout, non de courtisans ou de cyniques. Il a besoin de consciences, non de slogans.

La grandeur d’une nation se mesure à la qualité morale de ses citoyens, non à la longévité de ses régimes. C’est cette vérité simple qu’il nous faut réapprendre, dans les écoles, les familles et les institutions. La “cinquième” République ne se décrète pas ; elle se construit chaque jour, par des actes de droiture, par le refus de la facilité, par la fidélité à ce que nous savons juste. Bref comme on l’a fait pour la “quatrième République” dans sa version originelle.

Alors oui, les temps sont durs, les résistances nombreuses, les désillusions profondes. Mais là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Cette volonté, nous la devons à nos enfants, à notre histoire, et à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas léguer à nos descendants le combat pour un Togo démocratique qui nous a été légué par nos ascendants.

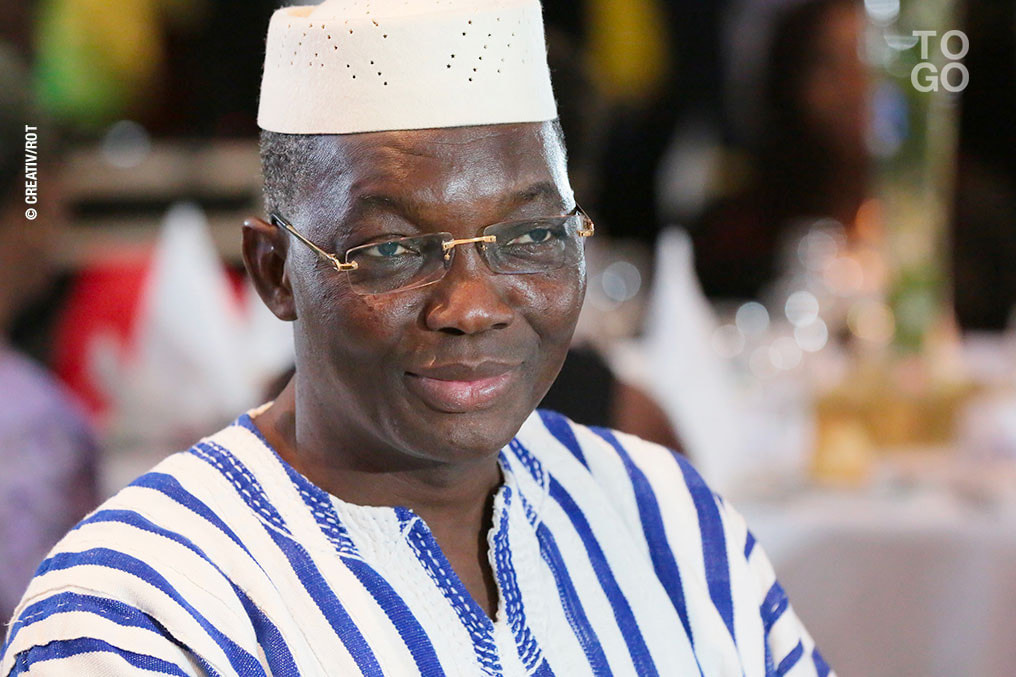

Madi Djabakate

(Papa Khadidja)

Citoyen Engagé pour un Comportement Éthique et un Leadership Moral au Togo